Der «Postcard Talk» ist ein Gespräch mit verschiedenen Personen über eine oder mehrere meiner Postkarten mit Merksätzen zu guter Zusammenarbeit. Es geht darum, die Sätze in lockerer Atmosphäre zu disktuieren, Anekdoten und Erlebnisse dazu auszutauschen und voneinander zu lernen.

Die Aufarbeitung hist hier primär ein Protokoll des Gesprächs. In weiteren Blogposts werde ich einzelne Karten noch genauer vorstellen und dann auch auf das Material aus den Postcard Talks zugreifen.

Der zweite Postcard Talk fand am 27.8. in Berlin statt. Teilnehmerinnen waren Judit Costa, Referentin der Geschäftsstelle Netzwerk Kinderrechte in Deutschland und Laurent Burst, Photograf und Inhaber des Getränke-Importeurs «Herr Rizzi»

Die folgenden Karten haben wir für den Talk ausgewählt:

In diesem ersten Teil-Post schauen wir uns «Celebrate Failure» an. Die beiden anderen Postkarten folgen in Teil 2b und 2c.

***

2b: Plans are silver, adapting to change is gold.

***

Laurent: Bei den Plänen kommt mir immer zuerst ein Business Plan in den Sinn. Von dem weiss jeder, dass schon vom ersten Tag an das Business dann ganz anders funktioniert als man das im Business Plan festgelegt hat. Trotzdem ist es gut, dass man das Business einmal richtig durchgedacht hat. Damit lernt man die Business Mechanik kennen und kann sich dann im “real life” auf gewisse Dinge einstellen.

Anders ist es bei Firmen, die einen neuen Markt entwickeln. Ich habe mit einem Freund einen Getränkeimport aufgebaut und keinen Businessplan dafür entwickelt (für andere Firmen habe ich das gemacht, auch sehr aufwändig), sondern in diesem Business, von dem wir nicht wissen, wie es sich in der Schweiz für uns entwickeln wird, haben wir beschlossen, einfach zu “spielen” und Dinge auszuprobieren. Diese Dinge versuchen wir mit ganz kleinen Investments, es gehen zwar immer wieder mal Dinge schief, aber wir lernen und entwickeln uns weiter. Wir müssen nicht auf Rezepte Rücksicht nehmen, sondern können Dinge von anderen Branchen nehmen und auf unsere anwenden und dann beibehalten wenn sie funktionieren, oder verwerfen.

Wir haben auch keinen Experten an Bord, der schon ganz genau weiss, wie man neue Getränkespezialitäten in die Schweiz importiert und dem wir alles glauben würden. Ich glaube, in unserem Fall wäre es schlimm, wenn wir uns mehr an einem Plan orientieren würden als an dem Dialog mit dem Markt.

In einem Grosskonzert kann man einen Plan machen und diesen auch mit 5% Abweichung erreichen, aber gleichzeitig kann man dabei auch etwas verpassen, wenn man sich auf sich selber konzentriert . Ich kenne den Fall eines Australischen Unternehmens, das sich zum Beispiel ein Wachstum von 10% verschrieben hatte, und verpasst hat, dass der ganze Markt gerade um 30% wächst. Damit haben sie dann die Marktentwicklung verpasst, aber der absehbare Plan ging total auf.

Pläne sind von der Realität abgekoppelt. Sie sind schon Makulatur wenn sie geschrieben sind. Daher ist “adapting to change” viel stärker als Gedanke. Wenn man sich etwa vorstellt, was es alles vor 10 Jahren noch nicht gab, ist es auch etwas vermessen, Pläne für die Zukunft zu machen.

Judit: Bei uns in der NGO führen wir einen ständigen Kampf darum, mehr zu planen, langfristiger zu planen. Ein Beispiel dafür ist das langfristige Ziel, Kinderrechte ins Grundgesetz (in die Verfassung) zu bringen. Da hat man einfach so eine halbherzige Strategie gefahren und hat nie eine konzertierte Aktion gemacht, in der man zum Beispiel mal alle Akteuer anschaut und systematisch abarbeitet. Das braucht ja Zeit und Konzentration. Der Reflex in der NGO Szene geht zu einer Studie oder einer Veranstaltung. Andere Aktivitäten machen wir weniger.

Nadja: Was du aber eigentlich beschreibst, ist nicht unbedingt ein Plan, sondern ein Ziel. Und hier kann man eben einhängen. Anstatt einen langfristigen Plan zu machen, wie man Kinderrechte ins Grundgesetz bringt, kann man sich das langfristige Ziel setzen, das zu erreichen, und dann damit anfangen, Dinge auszuprobieren. Zum Beispiel zuerst einmal überlegen, welche Akteure da sind und der Idee wohl gesonnen oder weniger wohl gesonnen sein könnten (Etappe 1). Dann als zweites überlegen, wie man bei den nicht wohl gesonnenen Personen mal Argumente und Vorgehensweisen testen könnte (Etappe 2). Und dann zu den eher wohlgesonnenen Personen gehen und dort das was man in Etappe 2 gelernt hat umsetzen (Etappe 3.).

Das bedeutet, man entwickelt eine Vorstellung davon, wie man sich dem Ziel annähern kann, ist aber in den Etappen flexibel mit dem genauen Vorgehen und auch bereit, andere Etappen und Vorgehensweisen dazwischenzuschieben wenn es nötig ist.

Zentral ist hier der Gedanke, dass jede Etappe ein Ergebnis liefert, auf dem man aufbauen kann. Also nicht bei Etappe 2 das Gespräch mit 2 Politikern, das nicht aussagekräftig ist, sondern zB. mit mindestens 15 Akteueren aus verschiedenen Bereichen.

Es geht also mit anderen Worten darum, in mehreren Etappen Wert zu schaffen, aufbauend und lernend.

Laurent: Zu einem Plan gehört ja auch ein Budget. Dabei macht ein Budget oft keinen Sinn, weil man oft dann nur das Budget aufbraucht, damit man in der nächsten Runde das Budget wieder bekommt.

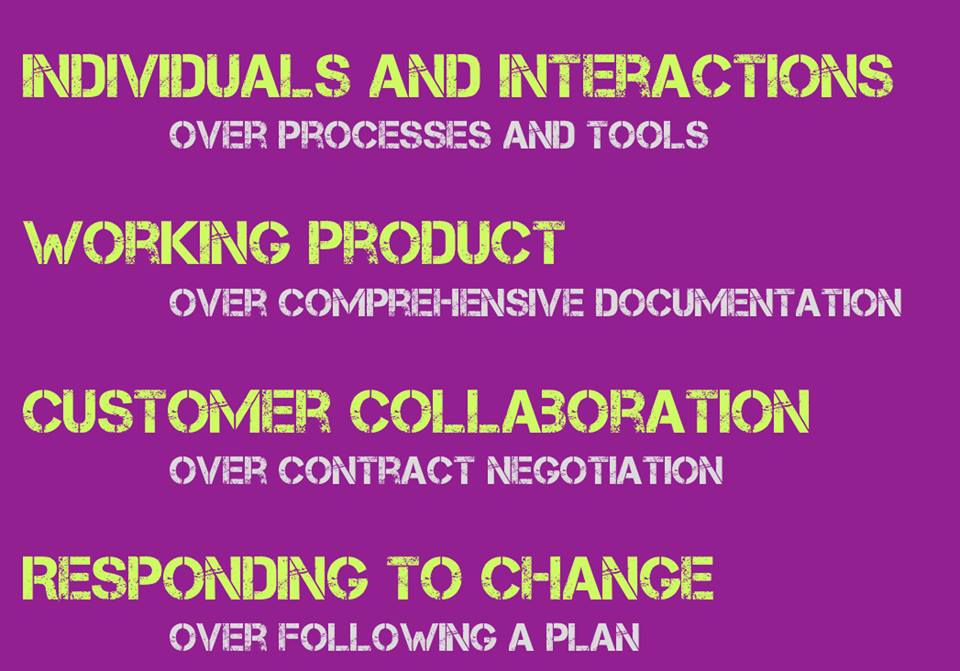

Nadja: Diese Idee “adapting to change” kommt ursprünglich aus der Softwareindustrie. Vor rund 15 Jahren haben sich einige Software-Entwickler (Individuen und Firmen) zusammen getan und haben darüber gesprochen, wie ihre Industrie adaptiver werden kann. Denn in der Software machte man bis zu diesem Zeitpunkt genau das, was man auch in anderen Branchen macht. Aufwändige Planung, starre Budgets, und dann die Umsetzung einer Software, die zum Zeitpunkt, wo sie fertig war, in keiner Weise mehr den Bedürfnissen der Kunden am Markt entsprach.

Die Industrie suchte nach verschiedenen Wegen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Eine davon ist LEAN/Kanban, mit Vorbild aus der Autoindustrie in Japan, die andere heisst “agile”, weil die Softwareleute die sich mit der Frage auseinander setzten wie man Software Entwicklung näher am Markt machen kann, das “Agile Manifesto” entwickelt haben.

Das Agile Manifesto beschreibt, wie sich Organisationen wandeln müssen, um agiler, adaptiver zu sein.

Der Original-Wortlaut ist:

We are uncovering better ways of developing

software by doing it and helping others do it.

Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools

Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation

Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on

the right, we value the items on the left more.

Vom Agile Manifesto finde ich diesen Satz fast am stärksten: “Responding to Change over following a plan”. Und zu wissen: Pläne sind ok, aber adaptiv bleiben ist wichtiger. Das hilft einem dabei, wach zu bleiben und sich immer auf den Markt und den Kunden zu beziehen und nicht auf einen Plan.

Laurent: Ja, genau, das beinhaltet auch das Experimentieren und Ausprobieren, weil man oft erst im Nachhinein weiss, was genau passiert ist. Für Erfolg und Misserfolg gibt es ja ganz viele Komponenten, die man nicht beeinflussen kann.

Nadja: Das hat damit zu tun, dass es in komplexen Umfeldern immer erst im Nachhinein möglich ist, zu wissen, was passiert ist. Das bedeutet, dass man ausprobieren muss und darauf reagieren. Diese Tatsache wird sehr schön im “Cynefin Framework” beschriebe, das aufzeigt, welche Domänen wie funktionieren.

Judit: Weiss man dann aber, was wirklich funktioniert hat? Man hat ja gar keine Kontrollgruppe.

Nadja: Ah, das ist interessant. Ich glaube es geht hier nicht um wissenschaftliches Experimentieren, sondern um empirisches. Dinge ausprobieren, und dann mehr von dem machen was funktioniert. Oder weniger von dem was nicht funktioniert. Und zu wissen, dass das Umfeld sich rasant schnell ändert, und daher das, was heute funktioniert, vielleicht in kurzer Zeit schon wieder überholt ist. Zu meiner Postkarte «Experiment» habe ich dazu ein Gespräch mit Claudio Perrone, einem agile / Lean Spezialisten geführt, der das sehr schön beschreibt. Könnt ihr euch im Podcast anhören. Am Schluss geht es darum, dass man sein Ziel besser erreicht. Ohne Rezepte.

Judit: Ich finde es aber wichtig, dass man sich beim Experimentieren nicht auf Rezepte von anderen verlässt. Also nicht versucht zu kopieren, was andere machen, sondern das eigene entwickelt. Also bei der Verfassungsänderung nicht zu schauen, wie andere das machen, sondern den eigenen Weg zu finden.

Laurent: Ja, ganz genau. Das heisst es. Man muss Dinge ausprobieren und darf keine Rezepte verfolgen. Was für andere funktionieren kann, muss für den eigenen Case nicht unbedingt funktionieren. Dennoch ist es super, wenn man sich über die Herangehensweisen anderer informiert, das schadet sicher nicht. Aber die Schlüsse die man daraus zieht, sind vermutlich dann ganz anders.

Nadja: Das hat auch viel mit Intuition zu tun, und Intuition ist dann am besten, wenn mehrere Menschen über ein Thema sprechen und ihre gemeinsame Intelligenz nutzen, um eine Entscheidung zu treffen.

Laurent: Wie schlecht Rezepte sind, sieht man ja jetzt zum Beispiel auch im Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Alle, die sich an die Rezepte halten, haben weniger Erfolg als der, der komplett aus den Rezepten ausbricht, sich einen Deut um Berater, Punkte und Umfragen schert: Donald Trump schafft es, das System zu durchbrechen und schafft so viel mehr Aufmerksamkeit für sich als die anderen, die nach den alten Regeln spielen. Mal schauen, wo das hinführt.

***

Ein herzliches Dankeschön an Judit und Laurent für die Teilnahme am zweiten Postcard Talk! Der nächste Talk findet am 11. September 2015 um 14 Uhr in Zürich im “Zentrum Karl der Grosse” statt.